“Make Something People Want” (Y combinator)

「人が(お金を払ってでも)欲しいと思うものを作る」が全ての営利ビジネスにとってシンプルな存在意義であることは異論はないでしょう。

一見単純なように見える物事を厄介にしているのは、ほとんどの人(=潜在顧客)は自分自身が何が欲しいかを、正確に理解していない/表現できないということです。「何が欲しいですか?」と単刀直入に聞いて、その回答通りのものを作れば、相手に買ってもらえるというような単純な話であれば「カスタマーインタビュー」の方法論なんてものは恐らく必要ないのでしょう。

「顧客の声を聞く」というのは、ビジネスを行う誰もがやっています。しかし、正しい方法でこれを実施し続けられるか否かによって、プロダクトやビジネスの結果が大きく異なってしまうという問題意識を共有するために、このメモを書きました。

人間は無意識・意識的に嘘をつく

カスタマーインタビューにおいて、最も重要かつ難しいのは、相手の本音を正確に引き出し理解するということでしょう。

ビジネスにおいて相手の本音はどこで現れるかというと、ここでも示した通り、自分にとって重要なものを犠牲にするか否か、つまり「そのサービスに対してお金を払う」「自分のレピュテーションをかけてそのサービスを他人にレコメンドする」「そのサービスの購入の検討や調査に自分の時間をかける」という行為が見られるか否かで図ることができます。

これらは営業における事例なので、カスタマーインタビューを行う局面ではあまり関係がないと捉えることもできますが、それぞれに共通するのは**「人間は言葉ではいくらでも嘘をつけるが、実際の行動は嘘をつけない」**ということです。

対人関係において相手に耳障りの悪いこと/不都合な事実を伝えたくない、というインセンティブが働くのは人間の性でしょう。質問されても、意識的に本当のことを伝えない、根拠もなく無意識にポジティブに回答する、ということが自然と発生するものです。特に、スタートアップのように、時には自分の人生をかけて作ろうとしているサービスに対して、真っ向からネガティブな意見を伝えたり、回答をすることは多くの人はできないという前提に立つべきでしょう。

当然ながら収集した情報が間違っていれば、正しいプロダクトを作ることはできません。正しい答えを得たければ、正しい質問をする必要があります。カスタマーインタビューにおける質問で重要なのは、インタビューの目的となるプロダクトニーズや顧客行動の理解について、いかに相手に嘘をつかせず事実や真理を自然と炙り出すことができるか?と言えるのではないでしょうか。

相手に嘘をつかせないカスタマーインタビューにおける”The Mom Test”

それでは具体的にはどうすれば良いでしょうか?

この本の中で提唱されている、” The Mom Test”という概念が参考になるかもしれません。

これは「例えインタビューの相手が、自分の母親(注:母親は自分の子供が可愛いので、自分の子供が聞きたいような都合の良い回答をしがちで、最も本音を聞き出すのが難しい、という前提)であったとしても、質問に対して嘘をつかずに事実や本音をありのままに話してくれるような、カスタマーインタビューを実施できているか?」という観点から、正しいカスタマーインタビューの行動指針を定めたテストのことです。

この簡単なテストでは、下記の3つの行動指針が定義されています。

Talk about their life instead of your idea (インタビュアーの自分自身のビジネスアイデアを話すのではなく、顧客の業務や生活について話ができているか?)

Ask about specifics in the past instead of generics or opinions about the future(将来のことに関する見解や一般論を聞くのではなく、相手の過去の具体的な体験の事例について質問をできているか?)

Talk less and listen more(一方的に話すのではなく、相手の話を十分聞けているか?)

さらに、この3つの原則に基づき、悪い質問/良い質問の例が具体的に挙げられています。

悪い質問の例

「これは良いアイデアだと思いますか?」「こういうプロダクトや機能があったら、買いたいと思いますか?」「こういうプロダクトがあったら、あなたはいくら払いますか?」

良い質問の例

「最近、XXをしたときの事について教えてくれますか?」、「XXを利用しようとした時に、他に何を試しましたか?」「この問題やペインを解決するために、現在何かしていますか?」

悪い質問の例であるように、いきなり何かについて意見や将来の行動を聞かれた場合、相手は容易に嘘をついたり根拠がない回答をすることができる上、行動(例:お金を払ってプロダクトを利用する)で示されていない相手の意見や将来の約束は信頼に足りるものではないという考え方です。一方で、相手が過去の具体的な行動や状況について描写する場合は、嘘をつくことはなかなか難しく(そうするインセンティブもない)、潜在ユーザーに関する事実として信頼度が相対的に高い情報となるという考え方です。

相手の普段のありのままの行動を理解しながら、課題を発見していく

こちらでも書いた通り、顧客が成し遂げる必要のある業務や望ましい結果に関して、その実現をサポートするためにプロダクトは存在しています。そのため、カスタマーインタビューでは、そのプロダクトを利用する可能性のある一連の行動や状況について、その人の普段のありのままの行動を描写してもらうよう、相手を促していくということが重要です。

新しい給与計算ソフトの開発を考えているのであれば、顧客に対して聞くべきなのは「先月、社員の給与計算をした時のことについて教えてください」という質問になり、既に提供中のサービスで新機能や改善を考えているのあれば、「先月末、XXの給与計算ソフトを使って業務をした時のことについてお話ししてください」というような問いかけになるということです。

そのような会話の中で顧客の具体的な行動や状況をありのままに理解をし、その中に潜む課題をこちらが発見していくというプロセスが、良いカスタマー・インタビューであるとされています。

また、カスタマーインタビューというとあるプロダクトや機能を作る前に集中的に行うものの様なイメージを持つかもしれませんが、こちらの本では、継続的に顧客との対話を行うこと=つまりカスタマーインタビューを行うこと、そしてそこでの発見を社内でシェアすることを、毎週のルーティンとして組織のオペレーションに組み込むことを強く推奨しています。これは、顧客のニーズやペインは、様々な要因によって常に変わり得たり、新しい業務フローや外的環境の変化で新しいニーズが生まれてくることがあるからです。

顧客の課題(Problem)と解決方法(Solution)の関係性

かの有名なアインシュタインは、こう述べたそうです。

If I had an hour to solve a problem I'd spend 55 minutes thinking about the problem and five minutes thinking about solutions. (Albert, Einstein)

「ある問題を解くために1時間の時間があったら、私は始めの55分間、まずその問題について考える。そして残りの5分間でその解決方法について考える」と。

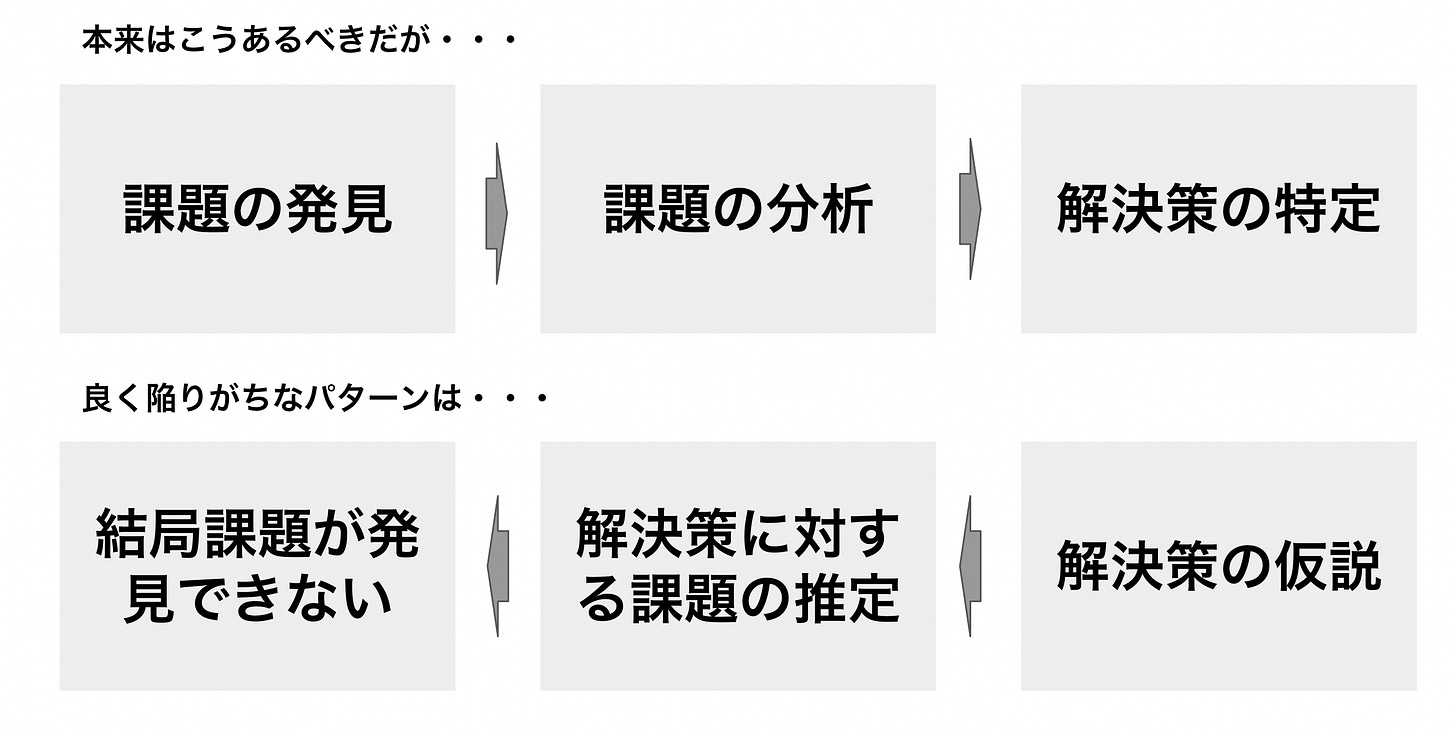

新しいプロダクトや新機能のアイデアを考える上で良く陥るミスが、課題の特定や分析を飛び越えて最初から顧客の課題解決策の特定を始めようとしてしまうことではないでしょうか? 具体的な課題に紐づかない解決策には価値がないことは直感的にも自明だと思いますが、ついつい先に答えを求めてしまうのが人間の性でしょう。こんな機能やサービスがあったら良いだろうと頭の中で想起をして、それが解決する課題をその後始める、という経験は誰にでもあるのではないでしょうか?

解決策の仮説から始めて、逆に課題を発見しようとするパスを通ると、カスタマー・インタビューにおいても、無意識のうちに顧客にこういう課題があるだろうという自分自身の考察を正当化する様な質問ばかりをして(自分の課題の仮説を相手に押し付ける行為)、その通りの回答のみを取捨選択して、課題を発見した気になってしまうという間違いを起こすリスクがあります。いわゆる「Confirmation bias/確証バイアス」と呼ばれるもので、顧客の本当の課題を見つけるには至らない可能性が高いアプローチです。

会社の創業者自身の過去の体験やペインに基づくプロダクトやサービスが成功しやすいのは、課題の発見・分析が実体験を通して自然と十分にできているからでしょう。カスタマーインタビューは、このように必ずしも課題やペインについて自分自身で経験できていない場合に、顧客の課題について理解をするためのプロセスです。

特にBtoBのプロダクトにおいては、対象顧客の企業や部門毎に存在する、特有の業務フローの理解が極めて重要になります。その業務はなぜ存在しているのか、どれくらいの頻度で発生し、それぞれ誰が関わっているのか、現在は何かしらのツールを使ってやっているのか、どういう状況や環境でそのツールを使っているのか、既存のツールに対してはいくらくらい払っているのか、等々を詳細に理解する必要があるでしょう。

課題分析を無視した、企業のサービス導入検討で起こりがちなこと

大きな組織においてはトップや経営層からの号令で、「今期はとにかくXXについて、何かやれ!」というお題目が降りてきて、現場が関連しそうなサービスの導入検討が始まるということが、往々にして起こりがちです。「XX」にはその時業界メディア等で取り上げられている抽象的なバズワードが並んでいるというパターンです。

このような時に一般的に何が起こるかというと、現場の具体的な課題に紐づかないサービス導入は、結果的にうまくいきません。現場がサービス導入ありきで、現場の課題(らしきもの)を当てはめ、費用対効果の試算を作り稟議を書いたとしても、説得力に欠けるため社内を結局通らない、あるいは結果的にサービス導入されたとしても、それを利用する現場にそもそも課題がない或いは解決策であるサービスと課題がマッチしておらずほとんど使われない、ということが実際に多く発生している様に感じます。

これもまさに、プロダクトや新機能のアイデアを考える上で良く陥りがちな、課題の特定や分析を飛び越えて或いは十分に行わず、最初から課題の解決策検討を始めてしまったことが原因で起こる事象です。繰り返しですが、課題から考えることが遠回りのようで、顧客が求める解決策を発見するための近道なのです。

カスタマーインタビューを自然と業務に組み込む

インタビューというと時間やアジェンダを決めてフォーマルに行うプロセスのよう感じますが、必ずしもそうある必要はないでしょう。例えば、何かを提案する営業の場面であったとしても問題意識を持っていれば、常にカスタマーインタビューを実施する聞くことができます。

顧客に対してサービスの提案の面談時間をもらった際に、ちなみに、、、と前置きをおいて「XXという業務はいつもどのようにやっていますか?」「ここでは具体的にどのようなツールを使っていますか?」「この業務はいつどれくらいの頻度で発生しますか?」「これはいつもどれくらい時間がかかっていますか?」と会話をするように心がけて実行すれば良いと思います。

ソフトウエアサービスは、世の中に一度リリースして「はい、これで完成」という概念がないことが特徴です。顧客と対話する人間全てが、常に正しいやり方で顧客の声を聞き課題を発見していくことを継続的な習慣として取り入れることができれば、プロダクトを常に進化させ続けることができるわけなので、組織として非常に重要かつ強力な習慣であることが分かると思います。

課題(Problem)の分析から、解決方法(Solution)をどう創出していくか

カスタマーインタビューで収集してきたあらゆる顧客の課題を元に解決方法を創出していく、つまりプロダクトや新しい機能のアイデアを考えていくフェーズに入っていきます。

顧客の課題やペインを構造化する

分析についての基本的な考え方はここ でも書いた通りですが、顧客の「課題の分析」とは、カスタマーインタビューを通じて集めてきた、数ある顧客の課題やペインを構造化(分解してグループ化)して、それらを比較しながらどの課題に優先的に取り組んでいくべきかについて、意思決定をしていくプロセスのことだと定義できるでしょう。

具体的には、各自がヒアリングしてきた課題をspreadsheet等にまとめていきながら、共通する課題についてグルーピングしていくという作業になるでしょう。例えば、ある課題Aが課題Bに紐づく課題であり、課題Bを解決すれば課題Aも解決できるというケースもあるので、課題間の関係性を十分に考察することが重要です。(この本では、各課題をTree(木)の枝に見立てて関係性を表現して可視化することを推奨しています)

課題と解決方法は混同しない

各自が収集してきた課題は、精査していくとそれ自体が顧客の「課題」(Problem)ではなく、顧客の「解決策」(Solution)の要望が混じっていることも多々あると思います。お客さんから「XXXという機能」が欲しい、と言われたというようなものです。これは後述する解決方法の創出の際の参考情報としてメモをしておくことは良いですが、「課題の分析」の際にこの二つを同列に評価して混同してしまうことは避けるべきでしょう。その声の裏にある課題を解決するためにその解決策が本当に最適なのか、他の課題を解くために創出する解決策でも同時に解決できる、というようなケースがあるからです。

解くべき課題の優先順位づけを行う

構造化された課題のリストについて、解くべき課題の優先度をつけていきます。既存プロダクトであれば顧客の解約につながり兼ねない等の「課題の緊急性」や、課題が多くの顧客で共通しており解決できれば多くの新規顧客を獲得できる「ビジネスインパクトの高さ」、競合に対して差別化してマーケットシェアを取りに行くために解決すべき「競合戦略上の重要性」等、比較の軸をチームで決めた上で、それに基づいて各課題群を評価した上で、優先順位をつけていくことになるでしょう。

特定した課題から解決方法を創出していく

解くべき優先課題を決めたら、ここでようやく解決方法を考えていきます。

この際、前述した顧客の要望として聞いた追加機能リクエストや、競合他社の類似機能を参考にするのももちろん良いと思いますが、加えて、他業界や他市場において似たような課題を解決するために利用されているサービスや機能を参考にするのも有効だと感じます。

ある業界や市場では当たり前のように提供されているものが、別の業界や市場では既存プレーヤーが提供する選択肢やビジネスの習慣にとらわれて、検討されていないような「Blind spot」を見つけられ、顧客の課題解決はもちろんのこと既存サービスとの差別化を大きく図れる可能性があるからです。

営業担当者としての心構え

最後に、カスタマーインタビューという観点において、顧客と対話をする営業担当者として、普段意識すべきだと思うことをまとめとして、書いておきます。

カスタマーインタビューを習慣化する

前述の通り、カスタマーインタビューはフォーマルに時間をとって必ずしもやる必要はありません。普段の何気ない電話での会話や、提案の面談の中、あるいは接待の会話の中等、顧客と会話をする機会があれば常にアンテナを立てて、継続的にヒアリングを実施していきましょう。

その前提として、気軽にヒアリングできる関係性を普段から顧客と構築しておくという意識を持つことが重要でしょう。こちらでも書いた問題意識の通り、まずは顧客にとって役立つ存在になることから始める姿勢を常に持ちましょう。

顧客の課題発信でプロダクトを提案・説明する

自社のプロダクトや機能を顧客に対して説明する際に、顧客の具体的な業務フローや抱える課題の理解及び分析ができていると、その説明に圧倒的に説得力が増すでしょう。

逆にこれらの理解・分析がない状態で行う説明は、一般的かつ抽象的な説明に終始せざるを得ません。このような説明をすると大抵の場合「凄そうなサービスだが、結局具体的な利用イメージが湧かない」、「お金を払ってまで、利用したいとは思わない」というフィードバックになってしまいます。

顧客の関連業務フローや行動の具体化、その業務における課題の提示、プロダクトがその課題を解決できるユースケースの提示を、常に心がけて提案活動を行うべきです。

各自が責任を持って顧客の課題を分析し、解決策を考える

顧客の業務や行動を理解し、そこから見えてくる解決すべき課題を自分なりに構造化して、解決策を具体的に考えるという、一連のプロセスを自分の中で回してみることをおすすめします。

解くべき課題の優先順位づけや、最終的なプロダクトや機能開発を行うか否かの意思決定は当然ながらチームや会社全体として行なっていくことになりますが、この一連のプロセスは顧客と会話している各担当者が問題意識を持ってさえいれば、個人で回していくことが可能なものだと思います。

課題を正確に分析し、理解している人間が解決策であるプロダクトや機能の要件定義を行う体制が、社内の情報伝達コストの観点からも最も効率が良く、顧客ニーズを掴んだプロダクトとしての成功率が最も高いやり方でしょう。営業担当者が各自でこれを回せるようになれば、非常に強力なチームを作り上げることができるはずです。